住友金属鉱山株式会社について有価証券報告書や中期経営計画、ニュースリリースから投資価値を独自に分析していきます。

記事の最後には、EPSと株価の相関関係から算出した株価予想も記載していますので、最後まで読んでいただけますと幸いです。

企業概要

| 企業名 | 住友金属鉱山株式会社 |

| 上場市場(上場年月) | 東証プライム(1950/6) |

| 時価総額(業種別時価総額順位) | 1兆5,517億円(非鉄金属 1 / 34 社) |

| 外国法人持株比率 | 33.5% |

| 予想配当利回り | 3.81 % |

| 監査法人 | 有限責任 あずさ監査法人 |

| 業務内容 | 大手非鉄金属会社。1590年に銅製錬を開始。鉱山開発や鉱物資源の製錬、機能性材料などを手掛ける。二次電池向け正極材のトップメーカー。製錬部門は好調。ニッケル価格の上昇等が寄与。23.3期2Qは増収増益。 記:2022/12/01 |

転載元:FISCO

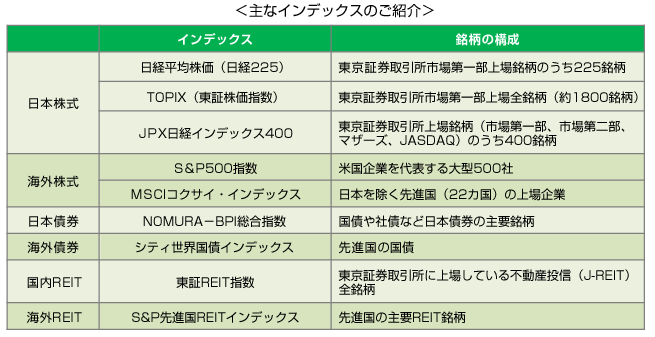

日経平均株価(日経225)およびJPX日経インデックス400構成銘柄への選定

住友金属鉱山は「日経平均株価(日経225)」および「JPX 日経インデックス400」の構成銘柄に選定されています。

「日経平均株価(日経225)」は、日本経済新聞社が発表する株価指数のことで、東証1部上場銘柄のうち、代表的な225銘柄をもとに計算されています。日本の株式市場の大きな動きを把握する代表的な指標として用いられ、投資信託や先物取引などの商品にも利用されています。

東証1部の代表的な銘柄を選定して指標としているため、定期的に組み入れ銘柄の見直しが行われていますが、分母(除数)の修正などで株式分割や銘柄入れ替えなど市況変動以外の要因を除去して指数値の連続性を保っています。

「JPX 日経インデックス400」は、資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸条件を満たした「投資家にとって投資魅力の高い企業」で構成され、日本企業の魅力を内外にアピールするとともに、その持続的な企業の評価や株式の流動性だけでなく、企業の財務状況など、株式市場の活性化を図る事を目的として創生された株式指数です。

現在の投資の流行はインデックス投資ですから、インデックスの構成銘柄になることで大きな買い圧が生まれることが期待できます。

非鉄金属で JPX 日経インデックス400に採用されている会社は以下の通りです。

競合他社

住友金属鉱山株式会社の競合他社には、以下のような企業があります。

- 三菱マテリアル株式会社(5711)

- JX金属株式会社(非上場、ENEOSホールディングスの中核企業)

- DOWAホールディングス株式会社(5714)

- 三井金属鉱業株式会社(5706)

住友金属鉱山はこれらの競合他社と、以下のように差別化を図っています。

- 鉱山を持つことで、資源確保力やコスト競争力を高めていること。

- 製錬から材料まで一貫した事業体制を持ち、付加価値の高い製品やサービスを提供していること。

- 環境・社会に配慮した鉱山開発・運営やサステナビリティ経営に積極的に取り組んでいること。

事業内容

住友金属鉱山株式会社は、非鉄金属セグメントで日本最大級、そして「世界の非鉄リーダー」を目指している企業です。

資源開発、非鉄金属製錬、機能性材料の製造および販売などを行っています。

掲げている長期ビジョンもターゲットも2018年の中期経営計画と全く同じになっています。

環境・社会に配慮した鉱山の開発・運営をグローバルに展開を行う「資源事業」。採掘した鉱物資源から高品質な金属素材を生み出す「製錬事業」。そしてその素材に新たな価値を付与することで、未来を形づくる製品やサービスを提供する「材料事業」。3つの事業が有機的な連携を図りながら、未来を形づくる素材を提供しています。

住友金属鉱山グループの持続的な成長を支え、容易に模倣できない競争優位性を生み出す基盤となっているのが、資源開発から製錬、機能性材料の生産までを一貫して行う「3事業連携」の世界でも類を見ない非常にユニークなビジネスモデルです。

このユニークな3事業連携のビジネスモデルから生み出される競争優位は住友金属鉱山グループの大きな強みとなっています。

3事業連携の事例(ニッケルサプライチェーン)

強み・弱み

住友金属鉱山株式会社の強みとしては、以下が挙げられます。

- 資源開発から製錬、材料まで一貫した事業体制を持っていること。

- 高品質な非鉄金属素材の生産技術や機能性材料の研究開発力が高いこと。

- 環境・社会に配慮した鉱山開発・運営やサステナビリティ経営に取り組んでいること。

住友金属鉱山株式会社の弱みとしては、以下が挙げられます。

- 非鉄金属価格の変動や資源国の政治・経済状況に影響されやすいこと。

- 大規模な投資が必要な事業が多く、収益性やキャッシュフローに課題があること。

- 会社が大きすぎるため、働き方改革やイノベーションの推進に遅れが出やすいこと。

将来的には、EVや再生可能エネルギーなどの分野で需要が高まる非鉄金属素材や機能性材料を提供していくことが期待されます。

目標とする経営指標

住友金属鉱山株式会社は、2021年度から2023年度までの3カ年を対象とした中期経営計画を策定しています。

この中期経営計画では、財務体質の健全性を示す指標として連結自己資本比率50%以上の維持、株主還元の指標として連結配当性向35%以上を掲げています。

また、住友金属鉱山株式会社は、2030年のありたい姿として「世界の非鉄リーダー」という長期ビジョンを設定しています。この長期ビジョンでは、以下のような経営指標を目指しています。

- 当期純利益:1,500億円

事業セグメント

住友金属鉱山の事業セグメントは以下の通りです。

| セグメント | 取扱商品またはサービスの内容 |

|---|---|

| 資源セグメント | 国内及び海外における非鉄金属資源の探査、開発、生産及び生産物の販売を行う。 a.資源開発 国内及び海外における非鉄金属資源の探査・開発・生産及び生産物の販売(金銀鉱の採掘・販売、金の製錬・販売、銅精鉱及びSX-EW法による銅の生産・販売等) b.地質調査・土木工事 資源開発技術から発展した地質調査業及び掘削技術を中心とした土木工事業 |

| 製錬セグメント | 銅、ニッケル、フェロニッケル、亜鉛の製錬、販売及び金、銀、白金、パラジウム等の貴金属の製錬、販売等を行う。 a.金属製錬 銅・ニッケル・フェロニッケル・亜鉛の製錬・販売及び金・銀・白金・パラジウム等の貴金属の製錬・販売等 b.金属加工 伸銅品等の製造・販売 |

| 材料セグメント | 電池材料(水酸化ニッケル、ニッケル酸リチウム等)、ペースト、粉体材料(ニッケル粉等)、結晶材料(タンタル酸リチウム基板、ニオブ酸リチウム基板等)、テープ材料等の製造、加工及び販売、自動車排ガス処理触媒、化学触媒、石油精製脱硫触媒、軽量気泡コンクリート等の製造及び販売を行う。 a.電池材料 水酸化ニッケル・ニッケル酸リチウム等の製造・販売 b.機能性材料 ペースト・粉体材料(ニッケル粉等)・結晶材料(タンタル酸リチウム基板等)・光通信用材料及びデバイス・薄膜材料(ターゲット材等)・磁性材料・テープ材料(2層めっき基板)・リードフレーム・プリント配線板・コネクタ等の製造・加工・販売 c.その他 自動車排ガス処理触媒・化学触媒・石油精製脱硫触媒・軽量気泡コンクリート(シポレックス)・潤滑剤等の製造・販売等 |

売上の規模としては「製錬」が一番大きいですが、「資源」「材料」も一定の規模があります。

利益の規模としては「製錬」から安定して計上されています。

「資源」からも大きく計上されていますが、安定しておらず、資源価格に左右されます。

業績

住友金属鉱山の過去の業績は以下の通りです。

EPSの推移と予想EPS

四半期EPS推移

2023年3月期3Qは、売上高は1兆756億円(前年同期比+16.6%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,527億円(前年同期比△10.2%減)となりました。

資源価格の高騰によりFY2022までは業績は右肩上がりとなっていましたが、資源価格の下落によってFY2023の利益計上額は右肩下がりとなっています。

資源事業

セグメント利益は、為替相場が大幅な円安となったものの、銅価格の下落、菱刈鉱山のサステナブルな生産体制への移行に伴う出荷金量の抑制、2022年2月にシエラゴルダ銅鉱山の全保有持分の譲渡が完了し当第3四半期連結累計期間は同鉱山に係る持分法による投資利益の計上がなかったことなどにより、前年同期間を下回りました。

なお、2022/3期4Qには鉱山権益売却益が740億円計上されています。

【銅Cu】ケブラダ・ブランカプロジェクト

2022年後半から生産が開始されるチリにある銅鉱山プロジェクト。2024年度には7.1万トンの生産を見込む。

シエラゴルダ銅鉱山の権益は2022年3月に売却してしまったので、2022年度は銅生産量が落ち込むことが見込まれる。(リリース)

この権益の売却においては、2025 年末までに銅価格や生産量について一定条件が充足されることを条件に、追加で最大 350 百万米ドルを受領することで合意をしていますので、もしかしたら将来条件が充足された際に売却益が追加で計上されることもあります。

【金Au】コテプロジェクト

・位置:カナダ・オンタリオ州。ティミンズ市の南南西約125km。

・所有者:IMG社と住友金属鉱山の持ち分比率70:30でプロジェクト全体の92.5%の権益

・マインライフ:約18年

・予定総生産量:金205トン

・スケジュール:2023年生産開始

【ニッケルNi】ポマラプロジェクト

インドネシアのポマラ地区で計画されていたニッケル製錬所建設に関するプロジェクトであり、ニッケル生産が4万トン/年の生産量を計画していた。

xEV需要拡大が期待されるClass1向けとしてMS(Mixed Sulfide:Ni、Co混合硫化物)の生産をする予定だったが、2022年4月25日に事業化検討の中止が発表されている。(リリース)

住友金属鉱山ではポマラプロジェクトを長期ビジョンの1つである「ニッケル15万トン体制」の実現に向けたニッケル資源戦略の中心に据えていた。

ちなみにこのポマラプロジェクトは、住友金属鉱山とのプロジェクト中止が発表されたのち中国の非鉄企業・華友コバルト業と契約している。

ニッケルは主にステンレスの原料として使われるが、金銭は電気自動車用バッテリーの正極材量として注目を集めている。脱炭素に向けた需要拡大の期待から現在高値での取引が続いている。

住友金属鉱山は2021年度で8.3万トンのニッケル生産量を誇り、日本企業でダントツ。

製錬事業

セグメント利益は、銅及び金価格が下落したものの、大幅な円安やニッケル価格の上昇などにより前年同期間を上回りました。

製錬事業においては重要テーマとして、①グループニッケルNi事業のバリューチェーン強化、②銅Cu事業の競争力強化をあげています。

グループニッケルNi事業のバリューチェーン強化では、ポマラプロジェクトへの早期投資決定(ポマラプロジェクトは事業化検討の中止が発表されている)を目指し、電池、機能性材料事業向けのニッケル原料の安定供給を図る。そして、電池のリサイクル確率を目指しています。

住友金属鉱山は2030年までに電池材料の生産能力を現在の約3倍に拡大する計画を掲げており、ポマラのニッケル原料はその計画の前提となっていました。

住友金属鉱山はニッケル原料の生産にHPAL(高圧硫酸浸出)という技術を活用しており、これは同社が2005年に世界で初めて実用化した技術であり、フィリピンでの2つの製錬所JPALによるニッケル原料の生産を続けておりHPALプラントの運営ノウハウは他社の追随を許していません。

銅Cu事業の競争力強化では、銅精錬事業として東予⼯場電気銅460千t/年体制確⽴を目指しています。

材料事業

材料事業の関連業界においては、脱炭素化を背景とした自動車の電動化の流れが加速していることに伴い、車載用電池向け部材の需要の拡大基調が続いています。

また、電子部品向け部材については、自動車の電装化の進展や第5世代移動通信システム(5G)の増設及び景気の回復基調などにより、概ね堅調な需要が持続しています。

材料事業においては重要テーマとして、世界トップクラスのニッケル系正極財シェアを目指すことをあげています。

そして電池材料事業として月2,000トンを生産する工場の24年度中の設備完成、立ち上げを決定。

2030年に向けた事業の方向性

最後に2030年に向けた事業の方向性について載せておきます。

長期ビジョンとして「世界の非鉄リーダー」を目指していますが、そのKPIとしては以下の項目が掲げられています。

- ニッケル:生産量15万トン/年

2024年計画では8.7万トン/年だが、ポマラプロジェクトで4万トン/年が追加される

→2022年4月25日にポマラプロジェクトの事業化検討の中止が発表されている - 銅:権益分生産量30万トン/年

2024年計画では27万トン/年となり、さらなる権益獲得を目指す - 金:優良権益獲得による鉱山オペレーションへの新規参画

コテ金開発プロジェクトへの参画が決定している - 材料:ポートフォリオ経営による税前利益250億円/年の実現

- 利益:親会社の所有者に帰属する当期純利益1,500億円/年

テクニカル分析

大きく上下しながら上昇傾向にありますが、2007年につけた高値6,500円付近で蓋をされています。

今年に入ってから出来高が増えてきているので、大きく株価が上昇していく土壌は整いつつあります。

資源価格のスーパーサイクルに入ったと囁かれていますので、もし入っているとすれば6,500円を超えて大きく上昇することも考えられます。

当然ですが株価の上昇には、資源価格が上昇することで住友金属鉱山のEPSが上昇することが必要となります。6,500円を超えていくには1,000円を超えるEPSを計上することが求められるでしょう。

商品市場のスーパーサイクルは、原油や鉱物資源などが長期の値上がり局面とその後の下落を周期的に繰り返すことを指す言葉。資源国のカナダの中央銀行や同国統計局が分析した論文などによると、1900年代初め以降4回のサイクルが存在したという。分析方法などで数年のずれがあるが、上昇局面の山が1915年、49年、80年、2009年前後、下落局面の谷は1898年、1932年、66年、95年前後とされる。山から谷、谷から山にはそれぞれ15年程度かかり、30年前後で一巡した。

引用元:日経新聞

.jpg)

株価予想

EPSと株価の相関関係を使用して将来の価格を予想してみます。

株価からBPSを控除した金額の時間推移を利用した予測モデルをModel1、株価とEPSの相関を使用した予測モデルをModel2としています。

相関係数はModel1で26.1%、Model2で80.1%となっておりますので、株価とEPSには強い相関関係があるといえます。

Model1

Model1で算出した価格は2023年3期で5,807円、2024年3月期で6,178円となっています。

Model2

予想EPSは2023年3月期が543.3円、2024年3月期が343.9となっており、Model2で算出した価格はそれぞれ4,184円、3,606円となっています。